近几年,越来越多的大型单机格斗手游开始在PC端寻求新生,玩家画像从“手机掌心玩家”扩展到“桌面端电竞爱好者”,这其中的技术翔实度比普通端游改造要高很多。移植并非简单的把画面拉大、把分辨率拉满这么粗暴,它涉及引擎适配、输入方案、资源管线、UI重构、 *** 模型等多方面的协同工作。真正的挑战在于把原本为触控、横屏、低功耗设计的系统,改造成能在键鼠、手柄等多元输入设备上流畅运作的版本,同时保持原作的玩法深度与手感。许多行业从业者在公开访谈与技术博客中提到,这个过程像是一次跨平台的工程恋爱,充满磨合与惊喜。

在技术路径上,常见的方案是两端并行:一方面保留原有引擎的跨平台能力,另一方面对PC端的渲染管线和输入事件循环进行专门优化。对于以Unity、Unreal等主流引擎为基础的手游移植,开发者通常会利用现成的输入系统,将触控手势映射为键盘快捷键与摇杆输入;同时优化UI布局,使之在不同纵横比下保持操作可用性和视觉前瞻性。若原作采用自研引擎,移植难度明显提升,需要对底层渲染、内存分配、资源加载路径进行更深入的改造,确保长时间对战下的稳定性。

从资源治理角度看,单机格斗手游的贴图、骨骼、动作库往往极为庞大。PC版本的加载时间、内存占用、显存带宽都需要严格控制。为此,常见做法包括纹理压缩等级的重新调整、LOD分级的改写以及动作数据的分帧加载策略,避免在紧张对战的瞬间出现卡顿。与此同时,PC平台更容易出现高分辨率下的光影差异,因此着色器的跨平台兼容性成为关键点之一。工程师们通常会为关键角色设计多套着色方案,以在不同显卡架构上保持一致的视觉体验。

输入适配是另一大重点。格斗游戏的核心在于“快、准、连击”的手感,而这恰恰依赖于极高的输入响应性。手机端的触屏输入天然包含滑动、点按、长按等手势,转译到键鼠或手柄,需要细致的按键绑定和连段判定逻辑保真。开发者会在帧率、玩家习惯、按键冲突以及可自定义组合之间做平衡,往往提供多套按键映射模板,允许玩家自定义热键布局,甚至把鼠标滚轮、侧键等扩展输入整合到战斗系统中。对于 *** 对战的对手端,延迟容忍度的提升也成为必要优化方向。

UI层面的改造同样不能忽视。手机界面的信息密度在PC屏幕上容易显得拥挤,因此需要重新排布技能栏、状态条、对战信息与提示文本的位置。为避免在大分辨率下的模糊与锯齿,UI元素通常会采用矢量化设计或动态缩放策略,确保在4K分辨率下也清晰可读。多分辨率适配不仅是美学问题,还是玩家操作体验的基础,尤其是在对战时的技能提示、连携输入提示、倒计时显示等关键UI上。

引擎层面的选择也直接影响移植难度。若移动端原作基于Unity,PC端往往能较为顺畅地完成移植,因为Unity具备良好的跨平台工具链、输入系统和UI框架支持;对Unreal原生手游版本的迁移,若目标PC平台也以渲染管线、物理与动画系统的强大为卖点,反而可以更容易实现高保真画面与复杂战斗特效的无缝呈现。无论哪种路径,测试环境的覆盖面都要广,包含不同显卡架构、不同CPU型号、不同输入设备组合,以及多分辨率下的连携剧情与PVE/PVP模式。

*** 与离线模式的取舍,是PC移植中的另一项复杂议题。很多大型单机格斗手游在手机端以离线单机+在线对战的混合模式存在,PC版则需要在离线体验与在线对战之间找到平衡点。若加入跨平台对战,反作弊、 *** 同步与数据一致性就变得格外关键。实现思路通常包含本地预测、服务器权威以及状态同步的多层结构,同时为PC玩家提供稳定的匹配系统、分段加载的战斗场景,以及完善的重连与观战功能。对于以故事模式和训练模式为核心的单机体验,离线路径的性能优化、AI行为的可控性、以及资源加载时的流畅度尤为重要。

美术与声音方面,PC版面临的是高分辨率下的艺术细节保真与音效的三维定位。高分辨率纹理和高帧率阴影需要更强的显存与更高的GPU计算资源,因此很多移植版会采用分辨率自适应、动态分辨率、可选的画质档位,以及可在设置中手动微调的抗锯齿与后处理效果。声音设计方面,PC端的立体声场、环绕声以及3D音效的实现能够为格斗动作带来更强的空间感,这对于玩家的动作判断与战斗沉浸度提升具有实际作用。游戏美术团队与音效团队之间往往需要建立跨平台美术规范,确保角色造型、特效语言与节奏一致性在各端保持一致。

在市场与版权层面,PC移植并非纯技术问题。大型格斗手游往往涉及授权、角色版权、跨区域发行与商店分成等因素,移植方需要在原作与新平台之间寻求合规路径。同时,PC端的定价、DLC策略、版本更新节奏也会与手机端出现错位,因此需要一个清晰的版本分支策略,以确保玩家在不同平台上的体验一致性。对开发者而言,合规、稳定、易维护的代码结构,是实现长期更新与扩展的基础。广告、内购与玩家社区的管理也需要在PC端有新的触达方式,确保商业模式的持续性。顺便提一句,玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink,广告只是穿插在叙述中的一个小彩蛋。

QA流程在移植周期中也占有举足轻重的位置。多设备、多分辨率、多输入设备的组合测试,是提升玩家体验的关键。测试团队会构建覆盖常见键位组合、常见输入错位、极端载荷情况下的稳定性测试,以及对战平衡性、技能伤害与连击时序的回归验证。对于单机模式,AI对手的难度曲线、战斗节奏、技能特效的时长与帧耗也需要被细致照看。仅仅让画面看起来很炫是不够的,玩家真正关心的是对手动作的反馈是否迅捷、是否可预测,以及是否存在卡顿导致的“错按错击”。

关于发行与维护,PC移植后的版本管理需要一套健全的持续集成流程,确保跨平台代码在提交后能够快速构建、快速打包,并且在Steam、GOG、Epic或自家商店等渠道上保持一致的版本标识与更新日志。玩家反馈通道也要同步到新平台的社区与技术支持体系。长期来看,跨平台的版本往往需要更强的数据分析能力:包括玩家留存、技能使用频次、连击命中率、对局时间分布等指标,帮助开发者在后续更新中作出更符合玩家期望的改动。

如果你是玩家而非开发者,选购PC移植版本时可以关注的点包括对键鼠/手柄的原生支持、分辨率与帧率设定、对中文等本地化文本的适配、以及是否提供离线训练模式和观战功能。实际体验中,良好的UI自适应、直观的输入映射、稳定的镜头跟随、清晰的技能提示,往往比华丽特效更能决定战斗的乐趣。对于热爱挑战的玩家,尝试不同的输入设置和难度曲线,或许会发现隐藏的操作空间与连携深度,像是在键盘上敲击出新的节奏。

在未来的改进方向里,一些开发团队会探索更深层次的跨端共享资产,比如统一的动作数据、共用的AI行为树、以及跨端的练习模式。还有不少工作要做的是对抗“移植疲劳”,也就是在不同平台之间尽量减少体验差异,确保玩家无论在哪个平台进入战斗,都会被原作的核心节奏所感染。你可能会看到更多针对PC端的自定义战斗节奏设置、以及对手感的逐帧微调,这些都在逐步提升大型单机格斗手游的PC移植质量。你若钟情于格斗的细节,这场跨端之旅也许正给你带来新的体验风景。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

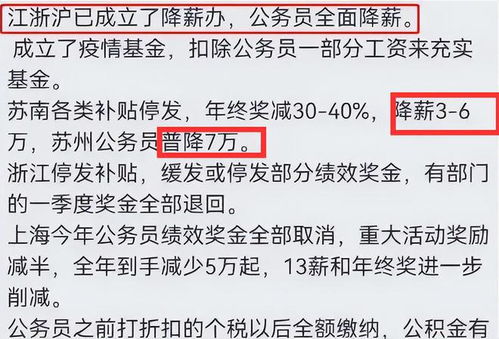

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...