你是不是也常在游戏里遇到卡顿、掉帧、画面突然拉扯的情况?帧率助手这个词像是给玩家们发明的一张“速度药剂”,听起来很妙,但实际用起来到底能改多少、改哪些东西、会不会踩坑,很多玩家都有疑问。别慌,今天就用轻松直白的口吻,带你把帧率助手的原理、适用场景、能改的项、以及可能遇到的问题,一口气讲清楚。我们不是在吹嘘传奇,也不是在吓唬玩家,而是在把影响帧率的变量拆开来看,看看哪一项对你当前的游戏体验最有价值。你若是个追求极致流畅的玩家,这份指南可以成为你的“性能清单”。你也可以把它当成一个对照表,遇到新游戏时对照设置,省去猜来猜去的时间。在线论坛、评测视频、官方文档、以及玩家实测的经验都在告诉我们,帧率的提升往往不是单点叠加,而是多项协同、逐步调试的结果。现在就让我们从最常见的几类改动说起,看看它们是如何在不同游戏中发挥作用的。

之一类,分辨清楚“帧率助手”到底指什么。广义上,它可能指系统级别或独立软件层面的工具,用来控制游戏的分辨率、刷新率上限、垂直同步开启与否、抗锯齿等级、阴影与纹理质量、后处理效果等。狭义上,它也可能是显卡驱动内置的管理选项、操作系统的游戏模式、或某些机型特定的性能模式。例如,NVIDIA和AMD显卡都提供了游戏中的动态分辨率、帧率上限、画质预设等选项;Windows系统的游戏模式、游戏栏、以及第三方优化工具也可能介入。不同引擎和不同游戏在这些选项的反应往往不同,某些游戏天生就对分辨率和纹理质量的改变敏感,而有些游戏则对帧率的提升反应更直接,画质牺牲的空间也相对可控。因此,在应用任何帧率优化前,先了解目标游戏的引擎类型、是否启用抗作弊机制,以及开发方对性能的官方推荐,能帮助你避免走弯路。

第二类,直接可改的项到底有哪些。最直接的通常是帧率上限与目标分辨率的设定:将目标FPS设定在你的显示设备和显卡稳定输出的范围内,能明显减少不必要的峰值波动。再者,动态分辨率/自适应分辨率可以在不明显牺牲画质的前提下,提升帧率的稳定性;抗锯齿、阴影、纹理质量、后期处理等若干图形选项往往对帧率有明显影响,尤其是在中低档显卡上。垂直同步(V-Sync)开启会给输入延迟带来影响,部分玩家偏好关闭V-Sync并改用速率限制器或自定义帧差来平滑帧率曲线;而在有些竞速、动作射击类游戏中,禁用某些后处理特效后,帧数提升往往比画质下降带来的体验损失更小。还有一些工具会帮你优化贴图缓存、着色器缓存,以及驱动程序的预编译等底层机制,从而降低卡顿发生的概率。需要注意的是,某些游戏对帧率的改动有一定的硬性约束,改变帧率上限后可能触发匹配系统的延迟、进场时间变化,甚至影响作弊检测,所以改动前更好查阅官方建议或社区的实际测试数据。

第三类,跨引擎和跨平台的差异。PC端的帧率优化和手机/掌机端的优化在实现层面存在本质差异。桌面端更容易通过驱动层、系统层、内存带宽、显存管理等多路叠加来提升帧数,而移动端往往需要在功耗、散热和热限制下做取舍,动态分辨率和引擎自带的帧率限制成为关键因素。某些跨平台大作在PC端有更多的自定义选项,例如NVIDIA的DLSS、AMD的FSR等超分辨率技术,能在保持画质的同时提升帧率;而同一款游戏在不同版本的引擎更新后,优化点会发生变化。这也就意味着,同一个游戏在不同时期、不同设备上的帧率优化策略并非一成不变,玩家需要随版本迭代做微调。实践中,许多玩家会先在PC端找到一个“稳定的中间值”(比如中等画质+中等分辨率+合适的帧率上限),再逐步微调以适应自己的显示设备和输入节奏。

第四类,实战中的测试与验证 *** 。简单地改一个参数并不等于真正提升了体验。要用科学的 *** 验证改动效果:之一步,设定明确的目标帧率和画质预设;第二步,在实际游戏场景中进行多场景测试(开场战斗、紧张对战、地图探索、载入场景等);第三步,记录帧数曲线、输入延迟、画面稳定性、热输出和风扇转速等数据;第四步,结合个人感觉做权衡。很多玩家喜欢把“帧数稳定性”和“画面流畅度”作为两个维度来评估,前者看是否有持续性的高帧率输出,后者看是否存在抖动、卡顿或瞬间掉帧的现象。对于竞技类游戏,低输入延迟往往比极端高画质更关键,因此在这类场景下,关闭高成本的后处理并手动调低分辨率往往是更实用的选择。与此同时,也有玩家通过记录工具和显卡驱动的性能指标来建立自己的“性能曲线”,从而找出某些特定设置对特定场景的影响幅度。

第五类,潜在的风险与注意事项。使用帧率助手时,最常见的问题包括兼容性冲突、游戏内置防作弊机制的误判、驱动版本不匹配导致的崩溃风险,以及长期使用可能带来的驱动热情下降。你在尝试新工具前,务必备份保存、确保你下载来自可靠渠道,并且了解该工具对当前系统或游戏版本的适配情况。部分游戏对外部修改工具较为敏感,开启某些选项后可能导致账号风险,因此在涉及多人对战、排行榜、云端数据的场景下,谨慎评估潜在风险。另一个常见坑是“帧率提升不等于体验提升”的悖论:你可能用工具把帧数拉高,但如果引入了显著的输入延迟、画面撕裂或纹理闪烁,实际体验反而下降。因此,任何改动都要以体验感受为最终评判标准,而不是单纯追求帧数数字。

第六类,应用场景与实战快速清单。若你是硬件条件相对有限的玩家,可以优先尝试:限制帧率在显示器的刷新率之内、开启动态分辨率、降低阴影和纹理质量、禁用不必要的后处理特效;若你拥有中端显卡或以上的设备,尝试开启DLSS/FSR等超分技术、优化贴图缓存、并逐步调整到达到稳定帧率的画质平衡点;对笔记本用户,确保在高性能模式下进行测试,同时注意温度和风扇噪音对长期使用体验的影响。对于那些追求极致画面细节的玩家,建议在非竞技类游戏中进行更高画质的尝试,而在竞技类和对时间敏感的场景中,则优先考虑稳定性与低延迟的权衡。最后,记得在每次大改动后进行一次“对比体验”测试:同一场景、同一段时间、同一个角色,记录前后差异,确保改动确实带来正向提升。

广告:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink

那么,到底帧率助手还能改哪些游戏?如果你把思路拆成“引擎/平台限制、驱动层设置、游戏内设置、系统级别优化、测试与验证五大维度”,你就会发现,很多看起来复杂的问题,其实都可以用一个清晰的流程来解决:先判断目标游戏的引擎与平台限制,再从驱动和系统层面逐步下手,接着在游戏内做渐进式降级,最后用数据和感受共同确认改动的有效性。你是不是已经准备好拿着这份清单去试一试?在实际操作中,最重要的其实是“稳定性优先、体验为王”的原则。若你问我:帧率助手到底能改多大?答案往往不是一个简单的数字,而是一个你愿意为之让屏幕更顺滑、让手感更贴合心跳的过程。要不要继续往前走,下一步就看你愿不愿意把时间投在这一步步的试错里。你以为的极限在哪儿?哔——嘿,你还差一个看起来微不足道的小设定,就能把整段体验带到一个新的水平,或者让你发现原来不是帧数高才叫顺滑,而是帧数稳定、延迟低才是关键。你准备好继续追求更流畅的边界了吗?如果你再把这句话往下读,答案其实藏在你手中的鼠标与键盘的颤动里。谜底就藏在下一帧的边缘,究竟它会带你到哪里呢?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

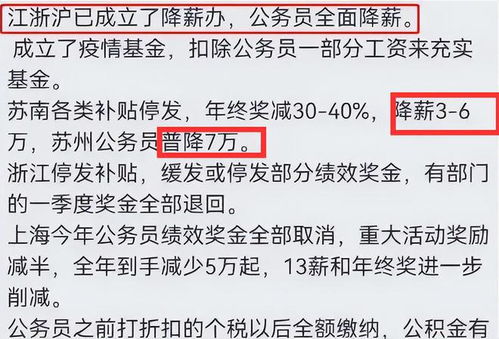

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...