最近和朋友聊天时,很多人把矛头指向“发行方”,说他们像是在把好东西盖上一层糖衣再撒糖粉,落地时却只剩苦瓜。其实“坑”这个词包含了多层次的含义:有的是信息不透明,有的是承诺落空,有的是商业模式的变脸。对玩家而言,判断一个发行商到底坑不坑,往往要从预售、上线日、补丁节奏、以及后续内容的定价与可玩性来综合考量。也是说,别只看宣传海报,要看实际对比和反馈。

先说预售阶段。很多游戏在正式发售前一段时间就开启预售,附带的“豪华版”“日历内含物”看起来很诱人,但真正的内容往往在发售后才逐步浮出水面。玩家可能遇到的情况包括:预售版本与整体验不同、早期玩家需要承受大量日常的Day One Patch、以及某些额外内容被挪到了后续DLC里才出现。这种情况下,所谓的“买早鸟位”其实变成了买的不确定感,尤其当公开内容清晰度不足时,风险就上升。

再谈DLC与微交易的常态化。很多发行商选择把核心体验以付费内容分拆成多段节奏,或以“可选购买项”来增强收入。玩家常感到的困惑是,原本承诺中的主线体验是否已被削弱,是否需要花额外的钱才能看到完整剧情、完整关卡或真正的玩法深度。若DLC与主游戏高度依赖,且加入大量对玩家非必须但强制性的配置项,发行商的收益模型就可能压缩了玩家的自由选择空间。这类现象容易让人联想起“糖衣坑”的比喻:外表光鲜,内里要掏腰包的概率提升。

关于上线后的补丁节奏和修复速度,玩家也会有不同的体验。若开发周期紧张,上线后的之一周就需要大量热修和紧急改动,社区对版本稳定性的期望就会被现实拉扯。另一方面,成熟的发行商会在补丁日志、变动范围、以及玩家可获得性上保持透明,避免让玩家在版本节点错失关键功能或被迫放弃某些平衡改动。这就像开车遇到施工路段,有明确的指示牌和替代路线,玩家的耐心也会随之提升。

地区与商店生态也在影响玩家体验。跨地区购买、区域锁、语言支持、以及本地化质量,往往成为玩家判断的另一条分水岭。某些发行商会通过地区差异来定价、延迟上线,甚至以语言不通来间接抹平玩家需求。这时玩家需要额外关注的是退款政策、售后支持的可获得性,以及社区对该版本的口碑是否与全球版本一致。越是透明的发行方,越容易获得玩家的信任。

想要自保,怎么看才算是“理性选择”?之一步是查看公开的补丁计划和变更日志,理解开发者在正式版之前的承诺到底覆盖了哪些内容;第二步是参考主机与PC平台的用户评价、媒体评测和大型社区的讨论,而不仅仅看社交媒体上的“冲榜”热度;第三步是检查退货政策和售后服务的实际可行性,看看在遇到无法接受的问题时能否获得合理的解决方案。对比不同版本、不同地区、不同平台的差异,能帮助玩家做出更具性价比的选择。

除此之外,购买策略也值得优化。很多玩家会选择等待几周到几个月,观察首次反馈的稳定性、是否出现大量会破坏平衡的修补、以及开发者是否持续提供内容与修复。也有部分玩家愿意在打折季直接入手,利用促销时点来降低风险。总之,信息的多源对比与理性判断,是抵御发行方“坑味”的更好武器。

广告时间不抢镜头地来一句:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink

有时问题不在“坑”本身,而在玩家对信息的理解与选择的权衡。比如某些激励机制的设计,是为了长线收入,但对短期购买者并不友好;某些地区的版本把额外内容放到后续更新里,而不是一并打包给所有玩家,导致体验落差。这些现象的核心,是商业模型与玩家需求之间的错位,而不是单纯的善恶对立。理解这一点,能让你在面对新作时,快速判断这家发行商的产品策略是否符合你的需求。

最后,脑洞一下:若你买到一款游戏,发现游戏体验与宣传完全不符,退货后却又在社媒看到同类游戏的高曝光度与大量正向反馈,你会不会怀疑:坑是由谁负责?是发行商的承诺、还是玩家的期望?也许答案藏在你手中的购买逻辑里,等你下次打开新作的时候再去解开这个谜题。到底是谁在坑谁,这个问题或许并没有唯一答案,而是取决于你愿意信任的证据和你愿意承担的风险程度。你准备好在下一次开箱前,给自己的购买清单写下一行细节吗

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

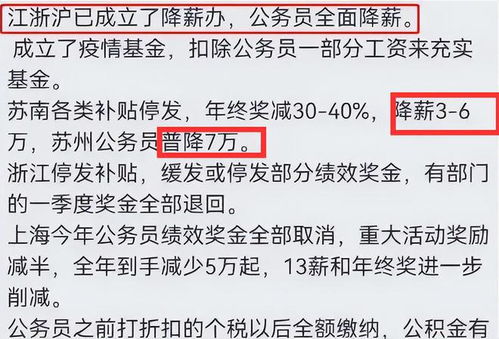

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...