最近校园里常常听到这样的对话:我的孩子一放学就捧着手机,连晚自习都能边做作业边刷视频,眼神像被游戏胶水粘住一样。作为老师、作为同学,大家都在讨论该怎么处理这股“游戏热潮”,既不伤害孩子的兴趣,也不让学习成了牺牲品。这篇文章以自媒体的口吻,带你走进课堂之一线,看看教师在面对学生沉迷游戏时的日常策略、心态调适和可落地的做法。

之一步,了解沉迷背后的需求。游戏本身并非洪水猛兽,而是对即时反馈、成就感、社交连接的强烈需求的表现。老师在课堂外也要做一个“需求读者”:学生为什么对游戏上瘾?是情绪逃避、自信不足、还是现实压力过大?把注意力从“禁止游戏”转向“理解需求”,往往比盲目封锁更有效。教育心理学里有一个基本原则:行为的改变来自对动机的理解,而非单纯的惩罚。

其次,建立清晰可执行的边界。沉迷的核心往往不是“时间多长”,而是“界限模糊”。老师与家长在一起,和学生共同制定一个现实可行的时间表,比如每天的学习任务完成后才有游戏时间,周末把游戏与社交活动结合起来。边界不只是压制,更是保护。它给孩子一个可以预测的世界,缓解焦虑,提升控制感。通过日常的小步骤,学生会慢慢感到掌控感增强,这比冷冰冰的禁令更有说服力。

第三步,增设替代性成就渠道。很多沉迷的同学其实对即时反馈有很强需求,老师可以把课堂中的“快速成就”机制做得更丰富,比如分阶段的小任务、公开的学习排行榜、同伴互评、短时竞赛等。用“做任务就有明确奖励”的逻辑替代“只要不玩就会有惩罚”的逻辑,往往更易被学生接受。这样的设计还能促进同学间的互动,降低孤独感,帮助他们在现实社交中获得支持。

在具体教学环节里,老师通常会设置三个小环节:先有对话,后有共情,再有可执行的行动计划。对话阶段并非审问,而是倾听:今天你最想完成的学习目标是什么?你希望通过哪些方式获得成就感?共情阶段,老师用日常语言把对方的情绪放在桌面上,比如“你现在可能觉得老师没在你身边、同学也没理解你”,让学生感觉到被理解,而不是被评判。最后,制定行动计划时,写出可操作的日程、可观测的成果点、以及失败时的应对办法。这样的三步法看起来简单,却能带来稳定的行为改变。

很多学生在家里也遇到相同的困惑,家长往往急于“封锁所有游戏时间”,结果适得其反,孩子转而秘密执行,亲子关系紧张。有效的做法是把家庭教育做成“共同成长的旅程”:家长以身作则,限制自己在家工作时间的边界,给孩子示范如何在高强度信息环境中保持专注;同时把家庭活动设计成可参与、可分享的共同经验,比如每周一次的“无屏日”,让全家人一起参与非电子设备的活动,逐步把注意力从屏幕上移开。

学校层面也在逐步完善配套资源。部分学校引入数字素养课程,教育学生如何识别 *** 成瘾信号、如何自我调节情绪、以及如何建立健康的作息;辅导员与心理老师则提供一对一的情绪管理与时间管理训练,帮助学生把情绪和冲动分离,学会用校园内外的资源来获得支持。社区层面的干预同样重要,线上线下的资源整合,能让学生在遇到困难时有多条求助渠道,而不是单一的家庭或学校责任承担。

从认知层面看,沉迷其实与即时满足的机制密切相关。游戏往往给人带来即时的奖励与社交认可,这在青少年的发展阶段里尤其强烈。教师在这方面的教学技巧是帮助学生把“即时回报”与“长期目标”对齐。具体做法包括把学习任务拆解成小步调、设定可视化的里程碑、并用同伴互助来制造正向反馈。通过不断的小成功,孩子会逐渐建立起自我效能感——相信自己能够控制时间、管理注意力,学习也能带来乐趣而非负担。

一个常被提及的案例是:某班级里有个同学对游戏极度依赖,学习成绩也因此受挫。老师没有直接批评,而是与家长共同设计了一个“学习+游戏的替代日”。在这个日子里,孩子需要在前一天完成一个小型学习任务,如完成一篇短文或做完一份实验报告,第二天才获得一定的游戏时间。十天左右,孩子的专注力明显提高,睡眠质量也好了,社交互动变得积极。这类案例并不少见,关键在于把“控制权”交回给孩子,让他们自己体验约束带来的成长感。

下面再谈一个细节:沟通的语气极其关键。老师在对话中的用词要尽量中性、正向,避免贴标签式的评价,如“你总是……”之类的话,因为这会让孩子更容易进入防御模式。相反,用“我看到你最近在学校的投入有下降的趋势,我们一起想办法把时间分配变得更合理”这样的表达,往往能减轻对立情绪,促使孩子愿意主动参与改变过程。

广告时间自然穿插,不打扰阅读:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink。就像给玩家们提供一个便捷的渠道去管理账号一样,给学生提供一个便捷、健康的成长路径也需要合适的工具与平台协助,关键在于选择合适的节奏和边界,而不是一味的剥夺与惩罚。

在评估沉迷的成效时,教师会关注三个维度:时间管理能力、学习动机的稳定性以及情绪调节的自我效能。若这三点逐步改善,说明干预策略正在奏效。相反,如果只是表面的时间减少而内在动机未变,孩子很可能在没有外部强力约束时重新回到旧模式。因此,评估应当是动态的、多角度的,既看时间也看心态与行为背后的原因。

值得注意的是,沉迷并非只是“学生个人问题”,背后往往有家庭、学校与社会环境的共同作用。学校可以通过建立导师制、家校共育机制、提供心理健康资源等方式,形成一个互相支撑的网。家长则可以在家庭层面创造一个稳定、可预测的成长空间,帮助孩子建立正向的自我认知与自我管理能力。社会资源的接入,如青少年心理咨询、校园讲座、志愿者活动,也能给孩子带来新的意义感与归属感,从而降低对游戏的依赖。

对教师而言, *** 论的核心在于“可持续性”和“共情能力”。短期的禁令或惩罚可能带来即时效果,但长期往往不可持续,且容易伤害师生关系。持续性的策略包括:持续的情感支持、可重复执行的日常安排、以及对学生独特情境的灵活调整。把每个学生视作一个具有潜力的个体,尊重他们的节奏,给他们选择权和试错的机会,往往比强行控制更有效。

有些家长也会问,学校是否应当提供额外的课后活动来替代游戏时间。答案是肯定的,但要做到“有意义且可持续”,而不是简单地把时间塞满。优质的课后活动应与学生的兴趣、学科联系紧密,并且具备可管理的强度与反馈机制。只有在活动中获得成就感,孩子才愿意尝试新的行为模式,从而逐步减轻对游戏的依赖。

最后,关于校园文化,稳步建立“健康数字生活”的氛围比单纯的个体干预更具影响力。学校可以用校园公告、学生自主管理小组、同伴影响力等方式,营造一种共同参与、共同成长的氛围。让每一个同学都知道,沉迷并不是不可战胜的怪兽,而是一种可以被识别、被管理、被引导的行为模式。只要方向对、 *** 对、节奏对,改变就会悄然发生。

脑筋急转弯:如果把孩子每天的游戏时间换成学习时间,谁更先发现自己其实更懂得安排自己?答案藏在你我的选择里,猜猜看这一步我们是谁先带领着谁?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

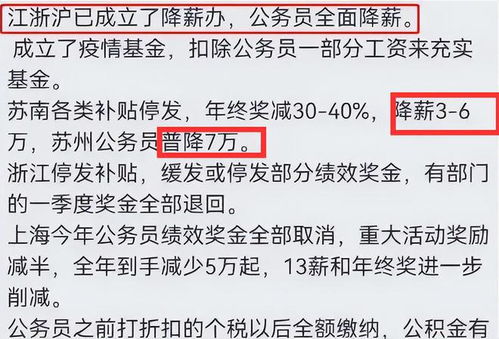

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...