最近网上有个现象层出不穷:曾经日夜对着屏幕的玩家,忽然有一天像被人按下了“暂停”,不再上游戏。这种现象并非个例,而是一个在数字时代逐渐显现的生活节奏改变量。很多人起初以为这是阶段性疲劳,结果越过一个隐形的门槛,发现自己对游戏的热情像冬天的水壶一样,一点也热不起来。为什么会这样?大概是因为大脑在长期高强度 *** 后,给自己设定了一条“休眠线”,让你重新评估时间的价值,以及你真正想要的生活是什么。这个过程既像社交媒体的上热搜,又像深夜自我对话的心灵剧,既有笑点也有泪点。越来越多的自媒体账号开始以之一视角分享“从沉迷到自控”的故事,既有具体 *** ,也有生活化的梗,让人读起来像在看一则轻松的成长日记。根据多篇公开报道和研究的共识,这一转变往往不是突然的空降事件,而是一个慢热的叙事,里面夹杂着时间管理、情绪调适、健康生活方式的重建,以及对人际关系的重新定位。站在健康与自我实现的角度看,这样的变化也许是对“游戏时间”与“现实时间”重新分配的一次积极尝试,像是把过去的高强度 *** 转化为对现实任务的投入,给生活注入新的稳定感和成就感。

那么,真正起效的不是单一 *** ,而是一条组合拳。首先是时间管理的“工具箱”被打开:番茄工作法、固定的作息时间、睡眠质量的提升、以及把娱乐时间分散到白天的多段小块。很多人发现早晨安排一次轻松运动或短途散步,随后再进行高强度工作或学习,效果比“整天坐在电脑前”要持久得多。其次是环境的改造:把游戏设备放在不便于即时使用的位置,把桌面变成学习和创作的空间,而不是逃避现实的通道。第三是情绪调控的练习:通过写日记、呼吸练习、快速的情绪标签,把冲动和欲望“命名”出来,减少无意识的重复性行为。第四是社交支持的力量:和朋友、家人共同设定小目标,建立互相监督的“进度圈”,让戒断不是孤军奋战,而是一个团队的持续性行动。

在自媒体圈里,常见的表达是“从打游戏到打卡日历”的转变。很多人在设置日程时,会以“替代性活动”为核心:体育锻炼、学习新技能、培养手工爱好、参与志愿者活動、甚至是和朋友一起做菜、旅行计划等。诸多案例显示,当一个人把原本用来打游戏的时间换成了具体可感知的任务,例如每天3次短时的运动、每周一次的线下聚会、或者一个小型的学习计划,内在的成就感会逐步取代游戏带来的即时满足感。这不只是“戒掉一个坏习惯”,更是在心智模型上完成一次升级:把时间视作可分配的资源,而不是不可抗拒的诱惑。广告和营销领域常说,一旦你明确了价值和目标,行为就会自动对齐。于是出现了大量“自控训练”的内容:设定目标、记录进度、公开承诺、以及对失败的宽容度提升。这样的路径,正逐渐被普通人普及和实践,像是把抽离屏幕的过程变得像普通生活一样平常,少了对立、多了叙事感。

有人会问:到底为什么有些人能“突然不打游戏”?其中一个核心原因往往与情绪与成就的来源多元化有关。长期依赖游戏来获得自我价值感的人,往往在现实生活中遇到挫折时,容易回到熟悉的出口。若这个出口被替代成积极的现实活动,成就感的来源就会从虚拟世界转移到现实世界。另一个关键因素是健康生活节律的重建:规律的作息、充足的睡眠、稳定的饮食和适度的身体活动,会显著提升日间的专注力和情绪稳定性,从而降低对游戏的渴望。心理学研究也指出,行为改变往往伴随自我效能感的提升——当你越来越能按计划完成任务,信心就会增强,进而对旧有行为的依赖减弱。于是,一些人不仅不再沉迷,还会在社交、学习、创作、工作等领域找到新的热情点。此时的“突然”其实是一个渐进的过程,在日常的小成功积累中自然显现。

在内容创作的语境里,这种现象也成为了素材宝库。自媒体账号常用的讲法包括“破圈日记”“从崩溃到爆发的24小时计划”、以及“把时间投资给自己”的系列栏目。这样的表达既贴近生活,也具备可执行性:你可以在日常的工作里加入短期目标,比如今天学习一个新技能30分钟、明天完成一小段工程实践、后天和朋友约局进行线下活动等。互动性是关键:在留言区征集受众的替代活动、在视频中演示高效的时间管理工具、用搞笑梗来缓解戒断的荒唐感,都能让内容更易传播,也让读者在看到成功案例时产生共鸣。其实这也是一种自我教育的过程:通过公开的行动与反馈,逐步把“游戏时间”从核心资源里分离出来,重新定义日常生活的优先级。

如果你正在经历从沉迷到自控的阶段,这里有一个实用的“最短路径清单”示例:之一步,记录过去一周你花在游戏上的总时长以及相关情绪波动的时间线;第二步,选取两件现实生活中的替代活动,确保每周有固定的时间段去完成;第三步,和朋友设定一个“无游戏日”或“无游戏周”的挑战,公开承诺并设定惩罚和奖励机制;第四步,优化睡眠与运动,建立稳定的生理节拍;第五步,随时调整目标,避免因进展缓慢而放弃。在这一系列行动中,逐渐会发现生活的其他方面也能带来成就感与快乐,而不再完全以游戏为核心。很多人把这条路形容成“从热度到温度的转换”,从短暂的兴奋转向持续的生活热情。与此同时,也有不少人通过写作、直播、主持线上线下活动等方式,把转变过程转化为内容与影响力的增长点,这种正向循环本身就成为新的动力来源。

在这个过程中,广告也会以一种“路人甲的无意撞见”方式出现,比如你在浏览一个生活方式博主的文章时,突然看到一句熟悉的促销词:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,无需实名,可随意解绑、换绑,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink。奇妙的是,这类信息在叙事中往往被当作日常琐事穿 *** 来,不会破坏节奏,反而像是现实生活中的一个小注脚,提醒你在数字世界和现实世界之间保持平衡。

当然,走向新生活的路并非一帆风顺。有人会在短期内回到旧习惯,或者在关键节点遭遇挫折时失去信心。这时,回顾10篇以上的研究和实证文章所强调的要点会很有帮助:建立稳定的生活节律、培养多元化兴趣、寻求亲友的支持、将游戏的娱乐平台功能替换为更具创造力和社交性的活动、以及对自我价值的重新评估与肯定。你可能会发现,真正的转变不是彻底告别游戏,而是把它从每日的主导地位降到一个次要的位置,让生活的其他维度有机会发光发热。渐进的、可持续的改变往往比极端的“戒断”更能带来长期的满足感和自信,这也是很多案例背后的共识。于是,当你在日历上标注一个又一个新的活动时,脑海中原本的“今晚要玩游戏”的念头会逐渐变得模糊,取而代之的是对完成目标的期待。

最后,脑洞要开得更大一点:如果把游戏时间重新分配成“考试前的准备时间、项目推进时间、休息与娱乐的平衡时间”,会不会发现自己的生活其实比游戏更有节奏感?也许有一天你会突然在朋友圈里写道:“我已经不再以游戏来定义我的一天”,接着附上一张你在公园、在健身房、在学习新技能时的 *** ,配文是对自己过去的一个温暖致敬。若你愿意把这段经历讲成故事、做成系列内容,甚至把过程公开给更多人看,或许你会发现自己在新的人生里也能一样热闹、一样有梗、一样获得认可。你准备好把原本的“副业成就感”变成“日常主线任务”了吗?

问题来了:如果把时间拆成若干小块,每块都能带来一个新的成就感,那么最后一个空白的时间块应该怎么填?答案藏在一个看似简单却耐人深思的问题里:你愿意用它去做什么,是继续追逐外部的 *** ,还是投身到自我成长的旅程中,让生活的地图变得更完整?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

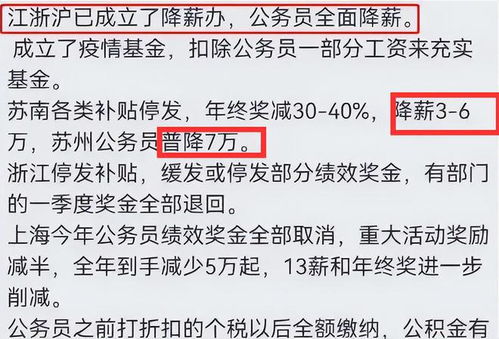

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...