最近一轮暗区突围的行动把镜头对准了北山地区,传闻说那里曾经成为丢失物资和异常活动的重灾区,如今要进行一次全面的清理和调查。媒体采访、现场记录、无数网友的弹幕都在追问:北山到底发生了什么?清理目标是哪些具体区域,风险点又在哪?这场行动看起来像是把“废弃的证据”从山林里拽回地面,给混乱的历史盖上一层红框笔记。对于普通人而言,北山就像一张尚未绘完的地图,边界模糊、线索断裂,但调查小组的脚步却在逐步把线索拼起来。

调查团队自带的设备并不浮夸,重点放在数据收集、现场勘验和风险评估上。首先是遥感影像对比,利用多源影像与历史图斑比对,找出最近一次活动痕迹最明显的区域;其次是地面踏勘,人员分组在林区、峡谷、废弃地块、矿区边缘进行实地勘察,记录可疑物资、标牌、封堵物、排水系统和地下通道的情况。现场还设置了温度、湿度、辐射等传感设备,像是在给山体做一次全面的“体检”。

北山地形复杂,林带与裸地交错,临时搭建的棚舍、废弃的工具箱、锈迹斑斑的车辆都可能藏着线索。调查员强调,之一时间要确保人身安全,穿戴齐全的防护装备、熟悉的逃生路线、以及对周边环境的持续监控,像在给自己的一次体感实验做记录。人们往往忽略的是,这类调查不仅是对实物证据的追踪,还是对环境与社区关系的观察。当地居民对清理行动寄予希望,同时也担心施工过程中的噪声和交通影响。调查团队试图在效率和安全之间找到一个平衡点,让山林在完成任务后还能重新呼吸。

在证物与线索的整理阶段,调查人员会把现场照片、标记点坐标、物品状态和风险等级逐一归档。清理的重点区域包括旧仓库、矿区边界的看守点、隐蔽的地下室入口,以及可能被水流干扰的排水系统。资料管理特别强调可追溯性:每一个样本、每一张照片、每一个坐标都要有时间戳和责任人,确保后续复核时不会出现“蒙眼摸象”的情况。必要时还会邀请环境专家对污染物进行初步评估,判断是否需要迁移工作,以及对周边水源可能造成的影响。

在北山的调查现场,记录表像一本密密麻麻的日志,写满了编号、温度、风向、湿度、光照、风险等级和处理进度。有人可能会问,这些细枝末节究竟有多重要?答案是:没有这些细节,后续的决策就像没有导航的船,容易偏离目标。在现场,工作人员强调分区清理的重要性——先把高风险区处理干净,再把低风险区分步推进,这样既能控制现有风险,又避免因急于求成带来的二次污染和人员受伤。

行动中也会出现一些意外发现,比如废弃物中的有害液体残留、旧设备的铜线断裂点、以及隐藏在林地深处的临时仓储点。这些发现往往比公开的目标更具挑战性,需要现场快速判断和分级处置。团队在标注现场时,会对每一处风险做明确标注:红色代表高风险、黄色代表中等风险、绿色则是低风险区域。这样做的好处,是后续跟进队伍可以根据颜色快速决策,避免重复勘察和不必要的暴露风险。

在北山清理调查过程中,信息公开与沟通也被提到议程之中。调查团队尝试把进展以简明的方式向公众发布,避免引发误解或恐慌,同时也欢迎公众提供线索与反馈。社会关注点主要集中在两方面:一是环境与居民的共生关系,二是任务的透明度与安全性。媒体的观察角度常常放在“人、事、物”的交汇处:谁在维护山林的健康,谁在推动社区的回归,谁在守护这片土地的未来。

在资料整合的阶段,团队会把区域划分为若干子块,分别派遣小组负责。例如,峡谷区域容易出现沟渠阻塞和滑坡隐患,林区则需要关注野生动物通道和隐伏的施工风险,矿区边缘可能存在未爆物品和化学品遗留的可能。每一个子块都要有专人负责,并定期汇报进展与异常情况。这种分工不仅提升了效率,也增强了对突 *** 况的应对能力。通过持续的地面与数据来回核对,调查组尽量把北山的“历史迷雾”变成可追踪的时间线。

在与当地社区的互动中,调查小组强调尊重与合作。群众口中的“山上有鬼”可能只是长期的环境压力与传闻的叠加,而真正需要解决的是如何让山地生态与人居环境和谐共处。因此,调查成果发布后,社区反馈会成为后续清理计划的重要参考。某些问题需要时间来回应,比如水源保护、动物栖息地的保护以及对山体结构的持续观察。调查团队也表达了愿意在未来阶段继续与社区居民保持对话,共同推动安全与环境的改善。

在一次不经意的现场记录中,记者捕捉到一段有趣的互动:一名志愿者在记录本上写下“今天的线索像是拼图的一角,缺少的那一角可能就在下一处山坳。”这句话让空气里多了一份轻松,仿佛清理任务也需要一点点幽默来平衡紧张情绪。现场的工作节奏因此显得不那么压抑,大家在紧张之余也不忘开个玩笑,互相打气。广告词也被两三次无意间提及,通过朋友的微信群传开,成为一种“工作间隙的小碎碎念”式的调味料:玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。

当前阶段,北山清理调查的进展呈现出阶段性成果:关键区域已完成初步清理,风险分区也初步评估完毕,数据归档进入第二轮复核。尽管如此,调查仍在继续,新的线索可能在山谷间的阴影处、旧铁轨旁、废弃仓库的角落里等待发现。参与者表示,真正的挑战在于把现场的复杂性转化为可执行的行动方案,让每一步都落到实处。未来的工作重点包括完善风险预警机制、优化样本管理流程、加强对环境影像的比对以及提升跨部门协作的效率。

这场北山清理调查像是一次公开的操作演练,测试的不只是技术能力,更是协同与耐心。调查人员希望通过科学的 *** 和人性化的沟通,打破“山里藏鬼”的误解,让公众理解清理行动的必要性与意义。通过透明的进展、明确的责任分工以及及时的风险提示,北山有望在不久的将来呈现一个更清晰的图景:山林恢复自然秩序,社区重新获得安全感。现在,谁来继续为这张地图添砖加瓦?

在继续推进北山清理的同时,现场人员也在寻找更高效的培训与演练方式,以提升应对复杂场景的能力。未来的方案中,可能会加入更多的虚拟仿真、现场演练和跨区域协作机制,让不同部门与团队在同一语言、同一流程下协同作战。调查的意义不仅在于清理本身,更在于建立一套可持续的治理模式,让这片区域的未知逐步变成被掌控的已知。北山的清理调查仍在进行,新的线索、新的证物、新的挑战正在路上,你我只需要保持关注与耐心,等待故事的下一幕揭晓,或许答案就在下一组脚印之间。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

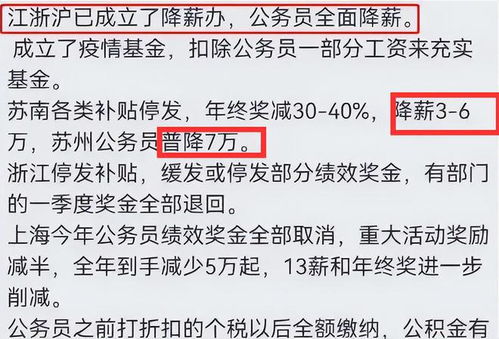

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...