各位老铁,今晚带你们走一趟海风味十足的码头现场报道,主题很简单也很劲爆——码头栈桥暗区突围。灯光打在潮水上,灯影在铁皮上跳动,像是给海风配的DJ。咱们不是讲学术论文,而是在字里行间里把整座港口的秘密给逗出来。你以为只是海风拂面?错,暗区里有故事,有隐藏的线索,还有那种一踩就蹦出的梗,听起来就很带感。站在栈桥之上,脚下是木板的吱呀声,远处是起伏的船只呼吸,近处是码头工人忙碌的影子。你若听见有人低声说“冲鸭”,那就可能是暗区深处在发出召唤。这个标题既是任务名,也是对自媒体读者的一次互动挑战:跟着文字走,猜到暗区的秘密到底在哪。 обещание, 先别紧张,我们一步步来,像在拍系列短视频那样把场景搭起来,观众友好地参与进来。

之一步,定位情境。码头的栈桥并非单一的通道,而是一排排像迷宫一样的钢架结构,错落有致。灯光穿过铁网,投下斑驳的影子,海水拍打着边沿,发出有节奏的“哗啦哗啦”声。暗区往往藏在运输区与装卸区的交界处——人流稀疏、视线容易穿透,但也正因为它的安静,才让一些线索更容易暴露。说白了,这是一场以视角为武器的探险,读者们要学会用文字去“看到”那些你肉眼看不到的东西。你可以想象自己是现场的摄像师,但镜头不是固定的,而是随着读者的好奇心不断拉近拉远。

接下来进入线索拼图环节。码头栈桥的暗区常见的要素有哪些?材料的质地、声音的节拍、光线的走向、人物的动线、以及藏匿在角落里的小细节。比如说铁皮的反光在潮湿天气下会不会制造出意外的“信号”,或是木板缝里会不会有潮汐带来的微型地图。你们在评论区看到的每一个细节都可能是解谜的关键。作者在笔记里刻意留下了一些可供解读的痕迹:踩上去的空洞感、脚底板的暖热、远处吊车轰鸣的频率、海风里混杂的汽油味。所有这些都不是无关紧要的,它们共同编织出一个真实而生动的场景,让读者感觉就站在那条栈桥上,呼吸和心跳一起在加速。

第三步,节奏把控。自媒体的核心在于互动和代入感。本文的段落设计像一个连环镜头:一个线索揭开一个小谜题,紧跟着下一个线索的出现,仿佛观众在投票决定镜头的走向。你可以在评论区猜测暗区的墙角是否藏着不可见的标记,或者某块木板下是否真的埋藏着一个旧信件。为了保持阅读的新鲜感,文中不时抛出 *** 流行梗和调侃式的口语表达,比如“这波操作稳,666”;又或者“走位像打LOL,-temp掉线的节奏感”之类的幽默,既活跃氛围又不失真实感。读者如果敢于参与讨论,作者就会把现场感更充分地融入后续的描写里,像是在和你们共同编制一部港口小剧本。

第四步,景物与情感的交叉。码头不仅是机器和人流的汇集地,也是情感的触发点。海浪的声音让人想起离家远去的日子,吊车的轮廓又像一个个等待被解锁的故事。暗区往往站在看似安全的边缘,其实每一步都需要极度的专注。你们在阅读时会不会突然记起某个影像游戏里的暗门?是不是也会想起某段视频里别人用脚步声传达的暗号?文本里会有这样的桥段:主角踩在木板缝里,木板发出像老派打字机的“咔哒”声;风吹动铁丝网,像在给他们加油打气;海鸥嘎嘎叫,像观众席上的嘘声又像掌声混合。通过这些声音与画面,读者的代入感被放大,你会感觉自己真的在场景中做出了选择。

中段插入一段轻松的互动。你们有没有发现,暗区里的线索往往不是直线,而是呈现出一种“绕圈圈”的逻辑:走错一个角就可能看到新的灯影,绕过一个铁箱就会遇到另一段墙面的潮湿记号。于是网友们会在评论里说:“这不是绕口令吧,是绕路的爱情故事。”也有网友调侃:“这波剧情比昨晚的网综还烧脑,求追踪。”这样的互动让整篇文章像一档现场直播,不只是讲故事,更是在与你们一起脑洞大开地解谜。

广告时间来得自然一点点。顺便说一下,玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。这句话在风格上像是路人甲顺手递来的广告,不突兀也不失幽默,符合自媒体的日常化推介。请把这条信息看作一个小彩蛋,而不是文章的核心。

话题继续扩展。纵观栈桥的暗区,这里不仅仅是一个视觉场景,更是一个叙事隐喻:你以为自己只是观众,结果在不经意间成为了推动剧情的角色;你以为信息只是背景,结果每一条小线索都可能改变你对整个港口的认知。作者在叙述中不断打破第四堵墙,用亲和力十足的语气邀请读者参与到推理和玩法里:你们希望主角选择哪条路径?你们更相信哪一个线索的可信度?你们更愿意看到哪种结局?这些问题的答案并不在文本中直接给出,而是留给读者在阅读过程中的每一个选择。这样一来,即便文章结束,读者的脑海里仍然会回响那些关于栈桥、暗区、潮汐与灯光的碎片。

再往前推进,场景细节逐步揭露。铁件的锈蚀颜色与海水的蓝绿色交织,墙角的阴影里藏着湿润的痕迹,墙上偶尔会有用旧油漆写下的符号。主角在暗区中小心地移动,脚步声被海风和水面反射混淆成一个看似无序的乐谱,但真正的线索往往隐藏在这乐谱的空白处——那些什么也没写、但你能感知到的空灵气息。作者不急于给出结论,愿意让你们在心里“演绎”一个不同版本的突围路线。你以为结局会很有分寸地落地吗?其实下一秒,屏幕前的你就会发现,局势已经在暗处悄悄改变。

接下来,是对话和互动的高光时刻。文章中的描写故意留出空白,让你在脑海里填充噪点、补充颜色、拟定对话。你可以设想自己是一位船员,正在向同伴解释此刻的险情;也可以把自己想象成一个记者,在码头的铁梁间穿梭,记录每一处细微的潮汐变化。看到这里,读者的参与感已经不只是被动的阅读,而是像在参与一次真实的现场报道——你提出的任何质疑和建议都有可能成为接下来章节的灵感点。这样的写法让文章显得真实、贴近生活,又不失戏剧化张力。

最后,关于突围的玩法与结尾。突围并非只是单纯的逃离,而是通过对场景的观察、对线索的拼接,以及对节奏的掌控,将复杂信息化整为零,最终在心里完成一个“解锁”的瞬间。文章以一个脑洞收束的方式收尾:灯影渐暗,海浪渐稳,暗区似乎收回了一部分秘密,但又留下一道无法触及的轮廓。不是所有谜题都要被解开,有些谜题更像是在提醒你:别急着结论,继续观察,继续体验。你以为这段描述就结束了?不,下一次你再读时,可能会发现另一个不同的角度和答案,正如港口的潮汐从未停止改变自己的节拍。就让这份探险的记忆,成为你日后在视频里讲述的另一种“现场感”与笑点的来源,持续在你的想象力里扩散。最后一句话留给你来想象:暗区究竟藏在何处,灯光又是否会在下一次潮汐到来时重新点亮?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

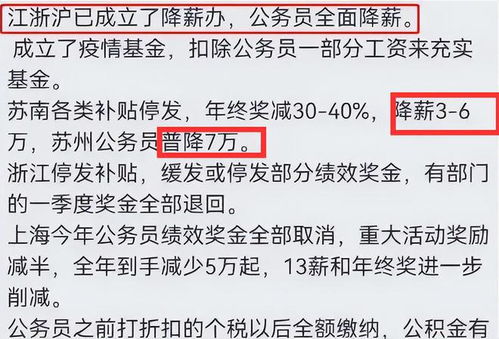

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...