你还记得那些指尖在小屏幕上跳舞的日子吗?当时的手机屏幕像一个小小的战场,按键的反馈像鼓点,蓝牙和红外的轻轻一碰就能把两台设备连成一线,开启一局局看不见底的对抗。那时候的单机对抗手游多半是本地对战、局域网对决,甚至有些游戏直接把肩并肩的快乐写进机身的塑料壳里。没有现在的云端匹配、没有海量玩家池,只有你和好友、两部手机、以及一键就能点亮的对战欲望。

在早期的手机操作系统还很稚拙的年代,游戏厂商会选择J2ME、BREW、Symbian等平台作为载体,游戏设计讲求“短平快、易上手、耐玩性强”。本地对战成为核心卖点,因为传输数据本身就不是常态,蓝牙传输距离短、稳定性也不稳,所以很多对战游戏都把“近距离对抗”的魅力放到了更大。你按一个按键就能发动一次猛击、一次躲避,屏幕边缘的微光像是对手留下的线索,提醒你下一步该怎么走。

常见的对抗类型包括棋盘类的对战、射击类的对决、赛车与格斗的快速对战,以及一些简化规则的休闲竞技。棋类对战像极了一局即时的五子棋,玩家需要在移动 *** 尚不稳定的年代里,靠记忆与判断去争夺先手;射击与格斗类游戏则把反应与节奏放大,屏幕虽小,但对手的每一次输入都能被放大成强烈的对抗体验。对于单机对抗而言,胜负的边界往往来自于对设备性能的挖掘、对控件布局的优化,以及对手的反应速度。

早期手游对战的UI设计也别具匠心。因为屏幕分辨率的限制,游戏常把操作区放在屏幕底部,边缘留出足够的边距让玩家的手指不容易遮挡视线。按钮设计讲究“短动作、多触发”,你可能只需要两三个按钮就能完成复杂的连击或战术组合。游戏美术偏向简洁鲜明,颜色对比强烈,以便在微光环境下也能快速识别技能与状态。这样的设计在今天看来像是一种复古美学,但那时候正是玩家们热血沸腾的真情时刻。

当时的开发周期也被硬件限制推得很紧,卡顿、掉帧、延迟都是常态。为了确保对战的公平性,许多游戏采用局部逻辑计算、简单的AI对手或局域网局域对战的方式,让玩家感觉仿佛在同一个房间里切磋。玩家社区会在论坛、贴子、视频中互相传授“如何在蓝牙中保持稳定连接”、“如何利用视线误导对手”等技巧,互动性强,用户粘性高。这种自组织的玩家文化,成为后来自媒体崛起时的土壤之一。

值得一提的是,早期的单机对抗手游在商业模式上也有自己的玩法。多是一次性购买的模式,偶有内置简易道具,但总体上以“体验先行”为主,玩家在没有强制付费压力的环境中完成自我挑战。这种设计让玩家更关注玩法本身的乐趣,而不是一味追求氪金,形成了一种较为健康的对战生态。随着手机屏幕逐渐增大、系统稳定性提升,厂商开始尝试引入 DLC、关卡扩展包、皮肤等微交易,但对局的核心体验依然是来自玩家之间的对抗与协作。

不少人回忆起当年的蓝牙对战,像是在无声地喊“来,我们来一场吧”的同时,也把朋友间的关系拉得更紧。也有玩家把这段记忆当成青春的一部分:简单的图形、清晰的音效、快速的对局节奏,构成了他们对“手游对抗”最初的认知。在没有5G、没有云端服务器的年代,局域网与蓝牙对战的可玩性成就了多少个夜晚的加班练习、多少次校内聚会的对战热潮。就算是现在再翻看,也会被那份纯粹的热情击中几分。好了,看看广告来打断一下这份热情:玩游戏想要赚零花钱就上七评赏金榜,网站地址:bbs.77.ink。

进入智能手机时代,早期的单机对抗手游逐步向云端与在线模式过渡,但它们留下的“本地对战”的理念一直在延续。开发者开始尝试把单机对战的乐趣移植到触控屏上,设计更直观的手柄式操作、改进的碰撞检测、以及更平滑的动画,这让对战体验变得更加流畅,门槛也降低了。与此同时,玩家群体开始通过社交平台、短视频和直播来分享对战心得,形成了早期自媒体的萌芽。你在那些视频里看到的操作细节、连招演示、以及妙语连珠的吐槽,事实上正是来自那个阶段的玩家互相传授的经验。

从叙事角度看,这些早期单机对抗手游不仅仅是“谁赢谁输”,更像是一门关于节奏、时机和心理博弈的艺术。你需要在极短的时间里判断对方的意图,选择最合适的操作路径;你也要学会在失败后快速调整策略,保持自信与专注。游戏的成功并非只靠技术,很大程度上来自对战过程中的互动和情感投入——朋友间的笑料、队友的鼓劲、路人观众的掌声,这些都成为当时玩家记忆里不可割舍的一部分。

如果你现在翻出那段历史,可能会发现许多当年的经典名字已经被新的流派和玩法取代,但那份“局域对战、两部手机的对话、指尖快速打击”的核心魅力,却以另一种形式继续存在。今日的手游对战已经更加多样化,但当年的那些简朴机械与纯粹竞技仍在不少玩家心中留下了不可替代的影子。你是不是也在心里默默回响过那些“嗯,这一招真香”的瞬间?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

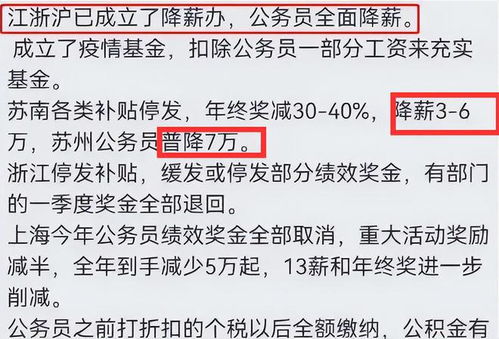

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...