打多长时间游戏算沉迷?这个问题常被问,却没有一个放之四海而皆准的数字。沉迷不是单纯的时间数字,而是对生活的干扰、情绪的波动,以及对游戏的控制感下降的综合表现。你可能每天玩2小时,也可能一天不睡觉就打几个通宵,但是否属于沉迷,取决于日常生活的影响程度、为什么在玩、以及能不能自我调整。

在临床和科普圈,判断沉迷往往看四类信号:之一,功能受损——学习、工作、人际关系、睡眠等日常活动被游戏占据。第二,强迫性控制障碍——明知道该停手还想继续,或常常在想下次玩什么。第三,情绪驱动与情绪波动——玩后并不能缓解焦虑,反而情绪更容易崩。第四,耐受与戒断——需要更长时间、更多强度才能获得满足感,或者停止时出现烦躁、头痛、易怒等反应。

很多人希望找一个“门槛小时数”。但世界上没有统一的金标准,因为个体差异很大。青春期的神经可塑性、家庭环境、学业压力、社交需求都能把同样的游戏时长带到完全不同的后果。常见的误解是:每天玩3小时就是沉迷;或者只要少于1小时就不会沉迷。真实情况是,关键在于时间背后的生活质量。若你每天按时睡眠、按计划完成学业和工作、能与朋友线下互动、还能维持体育活动,那么这种时间分配更健康一些。

青少年与学生群体尤其需要关注。校园生活本就节奏紧张,放学后若把所有空闲时间都让给游戏,夜晚熬夜、考试焦虑、社交退缩就会连锁放大。家长和老师常用的 *** 是共同制定规则、提供多样化的兴趣和社交活动、以及用可执行的目标来替代游戏中的即时满足。

成年人也不是没有风险。工作压力大、社交媒体冲击、休闲需求多样,游戏成了一种简单有效的逃避方式。然而如果长时间占用高质量的睡眠时间,导致第二天工作效率下降、关系紧张,久而久之也会变成恶性循环。

如何自我检测?可以用一个简单自我检查:1) 过去两周内,是否因为游戏而错过重要活动?2) 是否因为想玩而无法控制游戏时间?3) 玩完后情绪依旧焦虑或空虚?4) 你是否反复尝试减少游戏时间但失败?5) 游戏是否影响睡眠、饮食、运动信息?6) 朋友家人是否表达担忧?若多项指标偏高,可能需要关注。

评估工具也在这个领域被广泛应用。比如IGDS9-SF是一种9项量表,用来快速评估是否呈现出与游戏相关的障碍性行为特征。它追踪控制力、优先性、冲动性、丧失兴趣等维度。机构通常会结合行为观察、睡眠质量、学业或工作表现、社交活动等多源数据来综合判断。不同地区和文化背景也会带来评估结果的差异,因此使用时要讲究背景解释。

时间管理的实操技巧也不少。设定每日上限、用番茄钟分块游戏与休息、夜间避免使用高强度游戏、把游戏放在特定时段而不是随时可用、用实际目标替代即时满足感、培养线下爱好和社交活动。很多人发现把游戏作为“奖励”而不是“日常必需品”后,时间控制更容易实现。还有一些技术手段:家庭路由器家长模式、设备自带的时间限制应用、把游戏设备放在公共区域以便监督。

家庭、学校和社区的角色也很关键。共同制定期望、建立开放的沟通渠道、避免羞辱或标签化,能让青少年在遇到问题时愿意求助。对成年人来说,朋友和同事的互相提醒也很有帮助,形成一个正向的支持 *** 。

广告时间:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink

当然,还有不少误区需要拆解。比如“只要不睡醒就游戏就沉迷”“偶尔熬夜打游戏就一定成瘾”等说法都太片面。现实是,个体差异很大,心理状态、家庭背景和生活压力共同决定了风险层级。所谓的“沉迷”并非只看时间,而是看能否在日常生活中保持稳定性、能否自控、以及对生活其他方面的投入是否持续受损。

有人可能会问:时间越长越沉迷吗?事实是,时间只是一个信号,真正的风险来自对自我调节的削弱与对游戏的过度依赖。在一个开放的制度环境里,建立正常的生活节奏比硬生生设定一个数字更有效。你愿不愿意把注意力从屏幕拉回来,去做一个你也会说好玩的现实活动?

若你现在正在犹豫,别急着给自己贴标签——下一次切换屏幕之前,你是不是也在无意识地等着一个“更 *** 的胜利”来证明自己?

--- **Support Pollinations.AI:** 🌸 **广告** 🌸 玩游戏更畅快?注册Steam就用七评邮箱,[mail.77.ink](mail.77.ink) 全球直达,多语言随心玩!

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

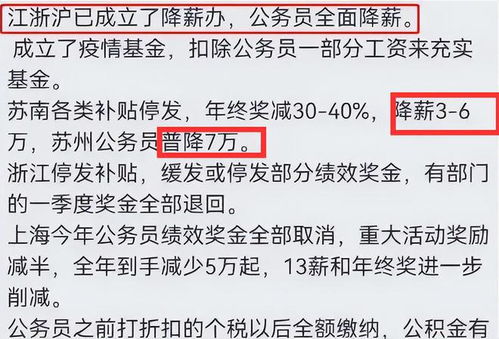

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...