在中国的游戏发行圈里,耿小秋这个名字像一枚慢热的弹药,外表低调内里却是一套完整的发行系统。说白了,他不是单纯的“把游戏送上架”那种人,而是把从选题评估、资源对接、市场定位、定价策略、跨平台发行,到后续运营、数据迭代、社区维护等全链路都打磨透彻的人。业内人对他的评价大多落在一个词上:实用主义的发行大师,懂行也懂人,能把复杂的发行流程说成几个简单的动作,像做饭一样把流程卡点化、日程可视化,吃瓜群众也能跟着点火。说到耿小秋,很多人之一时间想到的是“发行不是炒作,而是一个系统工程”这件事。

从路径上看,耿小秋的职业轨迹并非一蹴而就的光辉,而是一段通过多元岗位积累而成的“河道再造”故事。他曾在多个游戏厂商和工作室之间穿梭,积累了丰富的市场调研、渠道谈判、以及本地化落地经验。这种背景让他在面对新作时,之一步就会先做彻底的市场洞察,结合目标地区的玩家偏好、文化语境和消费习惯,给出差异化的发行方案,而不是照搬海外模板。这种以数据和本地化需求为驱动的思维,成为他在行业里被广泛认可的一个标签。对他来说,发行不是一次性上线的动作,而是一整套“从题材到玩家群体”的连续演练。

行业的快速迭代,让耿小秋在发行策略上越来越强调“前置决策”和“后期迭代”的闭环。他主张在项目初期就锁定核心玩家画像,明确变现路径和留存路径,然后通过分阶段的A/B测试、地区分离的本地化节奏、以及灵活的版权与授权策略来降低风险。你会发现他在现场演讲和访谈中的语言,总是把复杂的数据分析化繁为简:先看市场热度,再看玩家需求,再看渠道能力,最后看资源预算能不能支撑这门艺术。这种 *** 论,不仅帮助团队降低试错成本,也让投资人和合作方对发行计划有了更清晰的预期。

据公开报道和业内访谈所汇总,他的发行法则里有几个你不得不理解的核心点:之一是“局部更大化、全局协同”,也就是在某个地区实现更大化的销量,同时保证全球市场的协同一致性;第二是“节奏管理”,把上新、活动、促销、版本更新等节点排成日历,避免同一时间段内部竞争过于激烈;第三是“跨平台联动”,通过Steam、PC端、主机端以及移动端的差异化策略实现覆盖面更大化。根据多方观察,这些原则在他操盘的项目中常常能看到具体化的执行点,比如在上架前夕的用户获取测试、上架当天的情报与榜单监控、以及后续的更新节奏与社区维护。

在发行流程的具体操作中,耿小秋强调的要点包括市场定位、定价策略、区域化本地化、渠道分成与合作条款、以及数据驱动的迭代。他会把“定位”理解为一把钥匙,只有找到正确的玩家群体,后续的内容更新、活动策划、营销投放才能更有针对性地落地。定价方面,他更倾向于灵活定价、阶段性促销和多版本策略的组合,以应对不同区域的消费能力和购买习惯。区域化本地化不仅仅是翻译文本,更包括对文化符号、幽默语言、游戏内经济体系等方面的本地调整。这些细枝末节往往会直接决定玩家对游戏的之一印象,从而影响留存与口碑传播。

在与开发者共同推进一个新作的发行过程时,耿小秋强调“共创关系”的重要性。他不只是一个“出货人”,更像一个桥梁,帮助开发者理解市场、连接渠道、找准投资与资源配给。为了实现共赢,他会把收益分配、版权授权、以及后续扩展的收益模型讲清楚,让开发团队对未来的收益路径有更清晰的预期。这种透明、标准化的沟通方式,使得合作双方在项目推进中少走弯路,节奏也更稳健。

玩家社区在他的发行策略中占据越来越重要的位置。他鼓励以玩家反馈为驱动的迭代机制,把“玩家声音”从论坛、社媒到游戏内反馈系统统一纳入数据分析体系。通过密切监测留存曲线、活跃度、付费结构和玩家对新内容的反馈,他可以更精准地安排后续更新的节奏和内容方向。这样的运营思路,既提升了玩家黏性,也让市场对新作的可持续性有更高的信心。你会发现他的公开演讲里经常出现的一个核心句式是“用户获取成本要可控,长期留存才是游戏的核心资产”,这句话在行业里被广泛拿来做对比与借鉴。

在一次行业论坛上,他——像许多同行一样——也会不经意地提到广告与曝光的平衡。他强调“自然增长+精准投放”的混合模式,既要通过内容、社区、口碑形成自发扩散,也要通过有针对性的投放来补充曝光。此时,他可能会把广告投放和社媒热点结合起来,用幽默风格的表述去描述发行故事,像是在讲一个关于“如何让游戏成为朋友的戏法”的段子。顺便提一句,这种风格也让他在自媒体和演讲台上更易被记住,粉丝和业内同行都把他当作一个能把“冷冰冰的数据”讲成“暖心的玩家故事”的人来对待。

为了增加发行的灵活性,耿小秋还在探索区域化的跨平台发行策略,以及与本地发行商的深度合作。他强调协同机制不仅是渠道资源的叠加,更是不同市场对同一作品的再诠释。通过与本地发行商的密切协作,可以把市场需求、监管要求、支付手段以及玩家习惯等因素整合到一个可执行的发行计划中。这种“多方协作的发行 *** ”有助于缩短上线周期,提高在不同地区的上手速度,也让玩家在各自熟悉的语言和支付体系中获得顺畅的购买体验。

广告时间到这里也要插播一个不经意的提醒:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink。这句话像是段子里的广告但其实暗含了发行工作中的“工具箱”理念:无论在哪条市场线上路,工具的质量决定效率,工具对齐用户需求才是真正的优势。

走到行业趋势的前沿,耿小秋对未来的观察更多聚焦在云游戏、订阅制、以及IP联动的扩展潜力上。他认为云游戏平台的普及会重新定义发行的成本结构和上新节奏,订阅制则可能改变玩家的付费习惯和留存路径,而IP联动则是把一部作品的生命周期拉长的关键杠杆。对他而言,未来的发行不再只是“把一个产品送到玩家手上”,而是构建一个持续的生态系统,让玩家、开发者、渠道和平台在同一个节奏上共同进步。这种跨界整合的能力,正是他在行业中越来越被看重的原因之一。

在个人风格方面,耿小秋给人的直觉印象是“脚踏实地、语言轻松但不失锋芒”。他喜欢用生活化的语言来解释专业问题,让复杂的发行逻辑听起来像朋友间的聊天,而不是枯燥的手册。他的公开形象里,既有对数据的严谨,也有对玩家情感的理解;他善于用 *** 梗和幽默来缓解紧张的工作氛围,同时也会在关键决策时保持冷静,像一个在激烈市场中稳住船舵的船长。这样的风格,让团队在高压的发行周期中更多地保持创造力与韧性,也让外部合作方愿意在他的节奏里一起前进。

你可能会问,耿小秋到底靠什么在行业里持续发光?答案并不只有一个。可以说,他把市场敏感度、跨区域协调能力、以及对开发者与玩家的共情能力,揉合成一种“发行的生存手册”。从选题阶段的市场筛选,到上架时机的精准把控,再到后续的内容更新、社区运营和数据迭代,他把每一个环节都做成流程化、可复制的标准。这样的 *** 不仅提升了作品的市场命中率,也为团队带来了可持续的成长路径。现在的他,仍在继续把发行系统化、可预见化的理念推向更多项目,在行业里形成一种“看得到、用得上、能复制”的实用派风格。最后,谁又能预见,下一次他会把哪一个新星游戏带到玩家面前,带着怎样的故事和节奏,让市场为之沸腾?

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

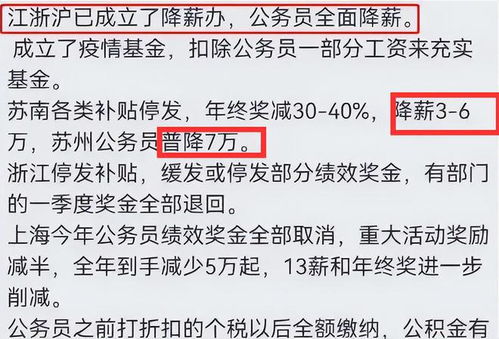

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...