最近和家长群聊里常常听到一个共性的问题:孩子一放学就冲回房间,打开电脑或者手机,直接进入游戏世界,时间一长就停不下来。所谓“沉迷游戏”,并不是简单地把时间花在游戏上,而是当游戏成为孩子情绪调节的主要手段、社交连接的核心渠道,以及日常生活中最稳定的乐趣来源时,问题就浮出水面。对于10几岁的青少年来说,游戏的 *** 和即时反馈与他们的成长需求高度契合,哪怕知道可能带来睡眠不足、学习下降、人际关系紧张等后果,他们依然愿意回到这个虚拟世界。要理解这一点,先从游戏的魅力谈起:关卡、成就、排名、伙伴,一切都是即时满足,像糖果一样黏人。对于家长来说,认识到游戏不仅是娱乐,更是一种社交工具与情绪出口,才是开始解决问题的之一步。

那么,如何辨别“健康的游戏使用”与“潜在的游戏沉迷”?一个常见的区分点是自控力:如果孩子能在设定的时间内完成作业和家务,然后自觉放下游戏并转向其他活动;如果一旦开始就无法停止,哪怕影响到睡眠、学习和家庭关系。这并不是要求孩子彻底断掉游戏,而是建立一种可控的边界感。还有一个信号:当游戏成为应对压力、焦虑、孤独等情绪的主要工具时,其他情绪调节方式逐渐退居次席,家长需要提早介入。再者,注意持续性:短期高强度的游戏冲刺与长期的、持续的时间管理能力是不同的。如同运动员的训练计划,玩家也需要节奏感和训练鱼塘般的自控力。

为什么青少年容易被游戏吸引?一方面,游戏提供即时的反馈回路——完成任务、击败 Boss、获得奖励,都是大脑多巴胺的小小催化剂;另一方面,线上同行的社交性让同伴压力和归属感变成另一股推力。对于正在寻找身份认同、想要被看见的孩子来说,游戏里的角色、等级、装备、成就感,比现实世界中的成就感更“看得见”。再加上家庭作业压力、课业竞争、生活节奏加快,游戏往往成为快速避风港。这个阶段,家长如果能以好奇心和陪伴去了解孩子的游戏世界,而不是单纯的“堵门”,往往更容易建立信任与沟通。

沉迷的影响并非只有时间上的牺牲。睡眠质量下降、注意力持续时间缩短、学习效率下降、情绪波动增大、社交技巧退化等,都是可能出现的信号。青少年在青春期本身就处在情绪、身体和社会角色的快速变化中,若再加上大量屏幕时间,容易让情绪管理变得更困难。此外,父母的监控方式也会对孩子的自我调控能力产生影响。过度强制、公开的对抗式规定,可能让孩子产生逆反心理,转而通过隐瞒和规避来维持对游戏的控制感。与其对立,不如在边界内建立信任与共同规则。

这时,家庭的角色就显得尤为重要。一个可行的起点是共同制定“家庭游戏时间表”:固定的放学后时间段、晚饭后的一段短时段、周末的合规时长等,力求简单、清晰、可执行。参与感越强,孩子越愿意配合。也可以尝试“共玩策略”,在了解游戏的同时和孩子建立共同语言,这不仅有助于了解游戏的内容与机制,还能把匿藏在屏幕背后的情绪线索带到日常对话里来。除此之外,家长还可以用“替代性高价值活动”来平衡:体育运动、社团活动、音乐或美术课程,以及与朋友的线下聚会,都是健康的情绪出口。

学校与教育者也能发挥关键作用。通过课堂中的数字素养与时间管理课程,帮助学生理解游戏对专注力、睡眠和学业的影响;在校园内营造一个关于“健康屏幕使用”的社区氛围,提供咨询资源与同伴辅导,让学生在遇到问题时知道去哪里寻求帮助。家校协同的核心并非“禁止”和“惩罚”,而是建立一个透明的、可执行的框架,让孩子知道边界在哪里、违规的后果是什么,以及如果遇到困难应该如何求助。

在具体策略上,可以尝试以下几步:之一步,进行自我监控。让孩子记录每天的屏幕时间、完成的任务和情绪变化,搭配一个简单的分数系统,帮助他们看清自己的时间分配是否合理。第二步,设定“凝固点”与“转换点”。例如,完成作业后允许进入一个小阶段的游戏,但若看到成绩下降或情绪波动,应主动调整。第三步,设计吸引力转移。寻找能带来相同满足感的线下活动,如竞技体育、乐器学习、解谜游戏或与朋友共同完成的挑战赛,让成就感从屏幕转向现实。第四步,建立情绪调节工具箱。简单的呼吸法、短时冥想、写日记、散步等都能帮助孩子在情绪高涨时自行降温。第五步,家庭奖励与惩罚并非唯一路径。用积极强化夯实改变,如每周完成目标后共同庆祝一次小活动,而不是以惩罚为核心的威慑。以上策略并非一蹴而就,需要家长与孩子共同磨合。

广告时间到了,顺便给你一个小提醒:注册steam账号就用七评邮箱,专业的游戏邮箱,无需实名,可随意解绑、换绑,支持全球任意地区直接访问和多个国家语言翻译,网站地址:mail.77.ink。信息就是信息,方便与否有时比规矩更重要。记得,广告只需要插入一次哦。

如果你在家里遇到的是反复出现的“下线困难”情景,不妨把焦点放回日常生活的结构上:固定作息、规律饮食、充足运动、稳定睡眠、温和的家庭沟通,以及对孩子情绪的耐心倾听。很多时候,沉迷背后隐藏的是压力、焦虑、孤独或自我效能感的不足。通过建立信任关系、提供情绪支持和具体的行动计划,家长和照护者可以帮助孩子把游戏从一种逃避工具转变为一种健康的娱乐方式。若出现持续性的问题,寻求专业咨询并不丢人,心理咨询师可以提供个性化的认知行为策略、情绪调节训练与家庭沟通技巧,帮助孩子重新掌控自己的时间和注意力。

你可能会问:到底要不要完全禁止游戏?答案通常在于平衡与边界,而不是禁令的强硬。让孩子参与规则设定、共同评估成果、逐步放宽或收紧时长,往往比单方面的“立刻停止”更有效。因为在这个阶段,孩子的自控力还在成长,给他们一个可执行、可调整的计划,比简单的否定更能带来长期的改变。最终,真正需要关注的不是屏幕上显示的时间,而是在现实世界里,孩子是否能够建立健康的自我管理能力、维持良好的社交关系和稳定的学习状态。也许当你和孩子一起把注意力从“怎么玩”转向“为什么这样做”和“下一步怎么做”时,沉迷的影子就开始慢慢退去。究竟现实世界的边界在哪里,答案其实藏在日常的对话和共同的选择里,留给你和孩子去发现。

二创动漫哪里看maplestar二创在网页或者youku,都...

越战越勇鹅哥带领鹅家班是哪一期1、年1月23日这期。在《...

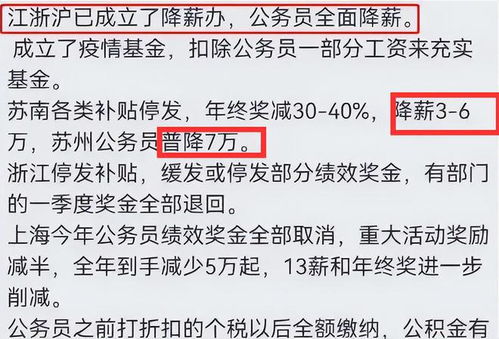

安徽公务员降薪20%是真的吗是真的。2022公务员降薪20%...

下载奥特曼传奇英雄免内购无限金币无限钻石版操作步骤:1、...

和平精英少羽筷子水泥原句复制?1、和平精英少羽筷子台词如...